柏秀樹の賢く早く上達するバイクライディング

バイクの乗り方に自信がない方や、久しぶりにバイクに乗る方へ(リターンライダーの方など)、基礎技術を早く確実にマスターして、安全で楽しいバイクライフを送って頂くことを目指し、柏秀樹さんがアドバイスします。

また、バイクの購入を検討されている方に、色々なタイプのバイクの中から、「自分の体力・技術・使い方(用途)」に合ったバイクの選び方を柏さん流にアドバイスします。

柏 秀樹

(かしわ・ひでき)

大学院生時代に、作家片岡義男氏とバイクサウンドを収録したLPレコード「W1ツーリング~風を切り裂きバイクは走る~」ほか、人気テレビ番組「白バイ野郎ジョン&パンチ」、大藪春彦原作「汚れた英雄」のサントラ盤など12枚のLPやCDを製作。大学院終了後にフリーのモータージャーナリストとして独立。

以降、ダカールラリーを筆頭とする数多くの世界中のラリーに参戦しながら、バイク専門誌への執筆や20冊以上に及ぶ単行本出版。「ビッグマシンを自在に操る」など4本のライテクDVDでは超ロングセラーを記録中。

2009年からKRSこと柏秀樹ライディングスクールをスタート。一般ライダーのほか、さまざまな企業や団体を対象に「いつまでも安全に楽しく乗り続けるため」の熱血講演やライディングレッスンを開催中。

バイクやクルマなど乗り物の安全と楽しさを一人でも多くの人に、熱く伝えることを生き甲斐にしている。

現在の愛車はトライアンフ・タイガー、セロー250ほか。

第1回 正しいライディングフォームと失敗しない取り回し&快適発進

“念願のバイクライフがスタートしたけど、実は走り出す前からハラハラドキドキしてしまう・・”、初めてバイクに乗る人や、久々にバイクライフの復活を果たしたリターンライダーなら、それはよくあることです。ここに取り上げることを思い出して、落ち着いてチェックする習慣を付ければ、必ずハラハラドキドキせず、笑顔で走れるようになります。

チェックポイント1 ライディングフォーム

まず最初にチェックすべきは、ライディングフォームです。身長・性別・年齢に関係なく、どんなバイクにも共通する注意すべきポイントを是非とも習得してください。他の方法を否定するものではありませんが、「なぜそうなのか」という合理的な根拠を重視して、納得の上で練習を進めてください。まずは簡単に結論を出さず、この考え方と方法をじっくり試して見る価値があると思います。

ライディングフォーム側面

【良い例】

仙骨(尾てい骨が付いた骨)を起こすと正しい姿勢になります。仙骨が分かりにくい場合は「へそ」を前へつきだし、軽く胸を張る姿勢とします。エビぞりでもなく、背中を伸ばすことでもありません。正しい歩行姿勢と同じで美しく、低疲労となります。背筋力など力も一切不要です。モトGPやオフ系トップライダーは、この上体を維持しながら前傾化しているだけで背中を丸めてはいません。猫背よりも明らかに凛々しく見えることも重要です。

【悪い例】

背中を丸める猫背は、腰にかかる荷重が約3倍にもなり、腰痛を引き起こす大きな原因のひとつとなり、内臓も圧迫。また、猫背のまま顔を正面に向けると首の曲がりが強くなります。いわゆる頚椎(けいつい)圧迫による血流低下を引き起こしてしまいますし、後姿も美しくありません。

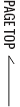

ライディングフォーム正面

【良い例】

グリップには軽く触れる強さを維持し、真正面から見て両腕が円形で、視線を正面へ。

【悪い例】

両脇を締め、背中を丸めてアゴを引き、足先が外を向いている状態です。

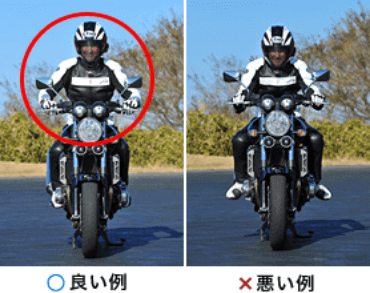

ライディングフォーム背面

【良い例】

後方から見ても凛とした姿勢です。背中を伸ばすのではなく仙骨を起こすだけでも低疲労を約束します。

また、交差点など危険個所での瞬時対応のため、ブレーキペダルには常に足を乗せておきます。ブレーキレバーにも指を掛けたまま交差点を通過するぐらいの用心深さが必要。常に瞬時対応力がフォーム形成のポイントになります。

【悪い例】

背中を丸め、脇を締め、足先が外に出ているため、コーナリング時に足先が地面にひっかかり、とても危険です。

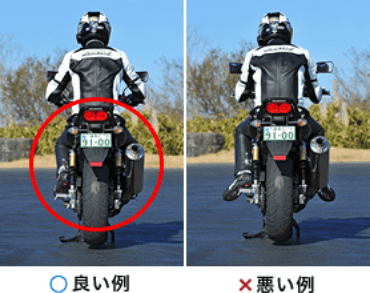

チェックポイント2 グリップの握り方

良い例:グリップに対して45度ほど外から握る

(1) グリップに対して45度ほど外から握ると、アクセルを回しても、両腕を円形にキープすることができ、右ヒジ、右肩が下がりません。信号待ちなどの停止時でもこの状態を確認し、走行中も「握る強さ」を意識します。ポイントは「グリップを握らず、離さず」です。理由はハンドルに伝わる路面からの情報を敏感に感じ取るためです。ハンドルを強く握ると繊細なハンドル操作のほかアクセル、ブレーキ、クラッチ操作が滑らかにできなくなるのです。

これに加えたい動作があります。走行中でもグリップを無意識に強く握っている自分に早く気がつくように、5分あるいは5km走行ごとに、ハンドルをギュッーと強く握って、呼吸を止め、そして息を吐きながら手を緩めます。

グリップと手がわずかに離れるかな、というぐらいまで緩めます。こうすることで真のリラックス状態が確認できます。これをさまざまな走行シーンで確認できるように習慣化すると学習(練習)効率が上がって早く上手くなるのです。ワインディングなどハイペース走行になった時にこそ、このチェックが欠かせません。

(2) 外から45度で握ると手が小さなライダーでも、レバーに4本の指がすべて届きます。下の90度の握り方では薬指や小指がレバーに届かないのです。

(3) これはアクセル全開状態です。45度の握り方では右手首・右ヒジ・右肩が大きく下がらず、左右対称的な美しく低疲労なフォームが維持できます。

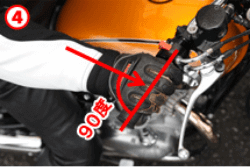

グリップに対して90度に握る例

(4) グリップに対して90度で握ると、アクセルをひねった時に右手首、右ヒジ、だけではなく、右肩まで下がりやすくなります。スーパースポーツ車などでこれをやるとハンドルを左右いっぱいに切ってしまうと手をタンクに挟んでしまい危険です。タンクに手を挟んでUターン時の転倒の原因になることもあります。

(5) 90度のグリップ握りでアクセルを大きく開けると、手首、ヒジそして右肩が下がりますが、それだけではなく、脇を締める乗り方と結果的に同じになります。

これはハンドルを固定しがちになり、かえって安定性を崩しやすくします。バイクはハンドルをフリーにしてこそバランスが自動的に取れるものなのです。

チェックポイント3 取り回し

次に取り回しです。これも四苦八苦する人が少なくありません。エンジンのパワーを使わない方法と、エンジンパワーを使う方法があります。いずれの方法でもスイスイできれば、基礎的な技術や体力が確保されていると思います。しかし、この段階で怖がる人や上手くできない人は、「取り回し」と「穏やかなブレーキ」を他よりも優先してマスターしましょう。スピードを出して走れば楽しいし、誰でも「とりあえず走り出せる」のですが、そんな状態では危険ですし、上達もおぼつきません。取り回し能力が低いままでは、結局さまざまなところで四苦八苦や失敗・転倒を繰り返すだけですし、ツーリングでも緊張が取れず、何かと疲れやすいはずです。

エンジンを始動せずに自力で前後に動かすパターン

(1) 人字バランス

バイクは腕で支えず、腰で支えると重いバイクでも簡単に動かすことができます。

(2) 足位置を決めてから、後ろへ

人字バランスを取り、ブレーキレバーで車体を固定し、足を前に出してブレーキレバーを解除すると車体が後方へ行こうとするのでバックがラクにできます。

(3) 体重でバイクを前進させる

人字バランスを取り、ブレーキレバーで車体を固定し、ハンドルをまっすぐにして足を後方に置き、ブレーキレバーを離せば、車体が前へスルスルと動き出します。そこからハンドルを切りつつ前進します。

(4) 腕力不要

人字バランスを保ったまま滑らかに左回りができる余裕があれば、理想の取り回しです。

柏さんからの

ワンポイントアドバイス

取り回し練習では、ハンドルを左切り前進あるいは左切りバックを優先します。バイクを動かす速度は歩く速度以下が鉄則。ブレーキ操作は常にじんわり。ハンドル右切りの取り回し練習は、その次の課題とします。理由はハンドルを左に切ってスムーズに取り回しできない状態で、ハンドル右側切りの取り回し練習をするとバイクを右に倒す可能性が非常に高いからです。

エンジンの力を利用して移動させるパターン

人字バランスのままでの降車Uターン その1(前進左回り)

基本は左回りを覚えましょう。小さく速く回りきれますし、右側に車体を倒す可能性が減ります。

人字バランスのままでの降車Uターン その2

フルステア(ハンドルを左あるいは右いっぱいに切った状態)維持とする理由は、クラッチミートが乱暴にオンオフになると駆動力が変化してフルステアができなくなります。これでは緊張しやすく、バイクが急に重くなったり、車体が起き上がって暴走しそうになります。だからこそアイドリング回転のままで穏やかにクラッチミートをさせて、クラッチがややつながった状態を維持して滑らかな一定速(歩く速度よりも低いこと!)を作るのです。これがエンジンパワー・降車Uターンで上手くできるコツなのです。

ファイナルチェックポイント

いつまでも安全にバイクを乗り続けるためには、いつでもどこでも一人でもしっかりと取り回しができることが、ライダーとしての第一歩です。この基礎練習はとても地味ですが、早く確実にレベルアップするために欠かせない、とても大切な最優先課題と思ってください。でも、「これが出来ないと走ってはダメ」という訳ではありません。カーブでのスリル以前にやるべきことと思ってください。低い速度での走行がバランスが取れず怖いのに、カーブでスピードを出すのは、基本的な無理が明らかにあるはずなのです。

第1回「 正しいライディングフォームと失敗しない取り回し&快適発進」にいただいた

ご質問・ご相談への柏さんのアドバイス

K・H様からの質問

バイクの番組や雑誌などでよく見るのですが、走行中にブレーキレバーとクラッチレバーを人差し指と中指で持って(握って?)いるのですが、何の為でしょうか?真似してやってみましたが、何か危険な感じがしました。

常に走行環境は変化します。一般道でも特に交差点では何が飛び出してくるかわかりません。自分の車線の信号が青でも周囲のクルマやバイク、自転車や歩行者が信号を無視してくるかも知れません。

ワインディングも含め周囲のミスを想定して、瞬時にブレーキが掛けられるのが正しいのです。

瞬時にシフトダウンできるようにしておくことも大切です。極端に言えば、ブレーキレバーの遊びを取っておくぐらいの周到さが大切です。もちろん、交差点など事故が起こりなそうなところでは、早めに速度を控えるのが一番賢い走行と言えますが、制動準備に勝る安全運転はありません。また、正しいフォームとは、ブレーキレバーの準備という危険予知まで含む乗り方を指します。

もっと見る